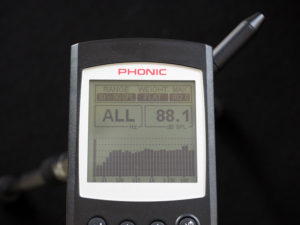

以前、リングダクト部にティッシュを詰めてバスレフ効果をキャンセルして聴き比べしてみたことありますが、せっかく「PHONIC フォニック オーディオアナライザー PAA3」があるのですから違いを測定してみましょう、というのが今回の記事です^^

比較するのは、最近で最も大型化しましたRD-CHR70(Type3)。

正面からみると縦横30cmのタイプです。

正面からみると縦横30cmのタイプです。

この通常の状態と…

リングダクト部に養生テープを貼って空気の動きを止めてバスレフ効果を得ないようにした状態とで違いを見てみようと思います。

リングダクト部に養生テープを貼って空気の動きを止めてバスレフ効果を得ないようにした状態とで違いを見てみようと思います。

室外の音など完全にシャットアウトできない自室での測定ですし、いろいろ反響もある前提での簡易測定ですのでご了承ください。

それではまずはピンクノイズで比較してみます。

まずは通常状態での測定。

まずは通常状態での測定。

周波数特性グラフは絶えず動きますので一瞬を切り出したところです。

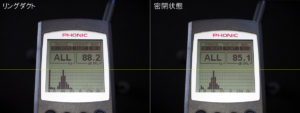

続いて、養生テープを貼った状態では…

このように、やはり100hzあたりから比べるとなだらかに落ちていく周波数特性になりました。

このように、やはり100hzあたりから比べるとなだらかに落ちていく周波数特性になりました。

傾向はわかりますが、各棒グラフはある程度の幅を上下にリアルタイムに動いてますから、どの程度違うのかなというのが分かり難い。

そこで、手元にあります周波数ごとに再生できるチェックツールがありますので、

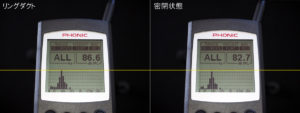

・100Hz

・80Hz

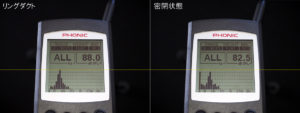

・60Hz

・50Hz

・40Hz

・35Hz

・30Hz

をそれぞれ再生して比較してみようと思います。

これですと、ピンクノイズみたいに派手にグラフは動きませんので比較がしやすくなります。

ただし、再生するデータの録音(再生)レベルが一定ではありません。

30Hzが小さく、100Hzに向けてややレベルが大きくなるチェックツールの傾向でです(なんでだろう…)

同じレベルで比較できたらなぁと思うところですが、これを再生時に音量合わせ(レベル合わせ)するのは無理なので、あくまでも同音量再生におけるリングダクトと密閉状態との再生比較ということで見比べてください。

各周波数毎の測定は、再生ツール、アンプいずれもボリューム一定で行っています。

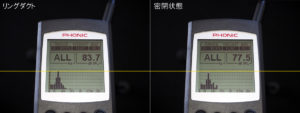

まずは100Hz再生での比較です。

まずは100Hz再生での比較です。

左がリングダクトの増幅効果あり、右が養生テープでダクト部を塞いだ密閉箱状態となります。

液晶画面の上部に大きな数値がありますが、それよりも各再生周波数グラフ部分(まずは100Hz)の比較が分かりやすいでしょう。

高い方のレベルに合わせて黄色ラインを引いています。

100Hz、リングダクトの増幅は効いていますね。

まだ頑張ってますね^^

ここで並んだかな、という感じ。

逆転しました。

なるほど…

リングダクトの属するバスレフ特性がよく現れているように思います。

インピーダンスの動きが分かりませんので推測ですが…

ピンクノイズの周波数特性から、50Hz~60Hzぐらいに最低共振周波数がありそうな気がします。

仮にそうだとすれば、Type3の概算設計時に最低共振周波数が61Hz程度になりそうと弾いて、ダクト部の空気抵抗が大きいので「実際はもう少し下になるのかな」としていましたが、概ね合致?

→ 木板積層リングダクトのサイズアップによる共振周波数の検討

何事も試行錯誤、傾向と対策、であります。

RD-CHR70(Type3)は、今回のテスト機より積層数1枚減らしたところの改良型?を製作中です。

1枚積層数が減ることで空気室容量とダクト長が減となりますが、工作精度向上によりスリット部が若干狭くなるなどの影響を見込み、どの程度の差が出てくるのかまた聴き比べたいと思います。

(※写真をクリックすると大きく表示されます)

2018年08月19日

コメント & トラックバック

コメントする